刘兆祥 安中玉 译注

出版社:海潮出版社

出版时间:2012.04

索书号:K225.04/4

典藏地点:二楼外借书库

史集简介

《左传》全名《春秋左氏传》或称《左氏春秋》,相传是春秋末年鲁国史官左丘明所撰。是我国古代第一部记事详细完整的编年体史书,记录上期鲁隐公元年,下至鲁哀公二十七年,共255年的历史。记载了春秋时代周天子以及各诸侯国之间的政治、军事、外交、经济、文化等方面的活动,反映了当时王室衰微诸侯争霸,以及诸侯衰落、卿大夫专权的历史过程。

《左传》全书叙事脉络清晰、有条不絮,故事性强,情节曲折生动,讲究谋篇布局,章法严谨,善于裁剪,精于取舍,文辞简练含蓄,柔中含刚,委婉文雅,颇有文采,是我国史学叙事传统的开山之作,被后世称为先秦散文的“叙事之最”。《左传》善于描写复杂的战争,明确交代战争的原因、经过和结果,并重点分析战争成败的原因,宣扬以德治国、民本思想等进步的政治观、历史观。如晋楚城濮之战、秦晋郩之战、齐晋鞌之战、晋楚鄢陵之战等一些大战役,都描写得条理井然,有声有色,脍炙人口,广为流传,在中国文学史上具有极高的造诣。《左传》刻画了各种性格鲜明的历史人物形象,通过他们的行为、语言等活动表现出各自的性格特征,不时穿插一些有趣的细节。

《左传》是我国第一部包含着丰富文学因素的历史散文著作,对后世影响很大,它所创立的文史合一的创作传统,标志着我国历史散文的重大发展,是我国古代散文的典范,为后世小说、戏剧的创作提供了丰富的题材。

作者简介

左丘明,姓丘,名明,春秋末年鲁国都君庄(山东肥城)人,因其父任左史官,故称左丘明。他是春秋时期史学家、文学家、思想家、 散文家 、军事家,中国传统史学的创始人,史学界推他为中国史学的开山鼻祖,被誉为“百家文字之宗、万世古文之祖”。其人知识渊博,品德高尚,胸怀坦荡,被孔子和司马迁尊为“鲁之君子”。

名篇选读

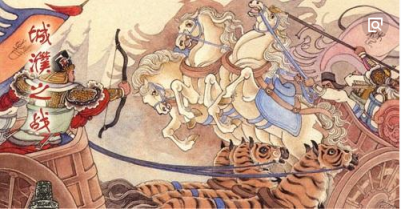

01晋楚城濮之战

原文

王命尹氏及王子虎、内史叔兴父策命晋候为侯伯,赐之大辂之服、戎辂之服,彤弓一,彤矢百,舻弓矢千,钜氅一卣,虎贲三百人。曰:“王谓叔父:‘敬服王命,以绥四国,纠逖王慝。’”晋侯三辞,从命,曰:“重耳敢再拜稽首,奉扬天子之丕显休命。”受策以出。出入三觐。

卫候闻楚师败,惧,出奔楚,遂适陈。使元喧奉叔武以受盟。癸亥,王子虎盟诸侯于王庭,要言曰:“皆奖王室,无相害也。有渝此盟,明神殛之,俾队其师,无克祚国,及而玄孙,无有老幼。”君子谓是盟也信,谓晋于是役也,能以德攻。

译文:

尹氏、王子虎和内史叔兴父接受周襄王的命令,前去任命晋文公统领诸侯,同时赏赐给他大辂车和大戎车各一辆,及相应的整套服饰仪仗,红色弓一把,红色箭一百支,黑色的箭一千支,黑黍米酿造的香酒一卣,勇士三百人,对晋文公说:“周王对叔父说:‘服从王命,以抚四方,监治坏人。’”晋文公辞谢三次无果,才遵从了王命,说:“重耳两次叩首拜谢,我一定遵奉周天子的命令。”晋文公接受策书退出,后又朝见了周襄王三次。

卫成公听到楚军大败的消息开始恐慌,逃奔到楚国避难,之后又到了陈国。卫国派遣元喧协助叔武去参加晋国与诸侯的盟约。五月二十八日,王子虎与诸侯在周王的王宫签订盟约时立下誓言:“各诸侯都要听命于周王,且彼此间不能互相残害。有违背誓言者,会遭到神灵的惩罚,让他失去军队和国家,且祸延后世子孙,无论长幼,都会受罚。”君臣们都信服于这个盟约,说晋国的这次征讨是依德而行。

点评

鲁僖公二十八年,晋楚在城濮发生了一场大规模的战役,这是春秋时期最著名的战争之一。当时楚国实力雄厚,国富力强,以图向北发展扩大,北方的一些诸侯国因此受到威胁。诸侯国中,逐步壮大的晋国与楚国抗衡,以争夺诸侯国的盟主地位。为此城濮之战一触即发。

这场战争具有鲜明的崇德倾向,同时也不乏权谋欺诈,楚国要求晋国宽释曹、卫两国,楚国则解除对宋国的围困。然而晋国却私下里收买曹、卫两国,让他们与楚国绝交,削弱对方的力量,从而在外交上取得主动,为战争的胜利奠定基础。

02秦晋崤之战

原文

三十三年春,秦师过周北门,左右免胄而下。超乘者三百乘。王孙满尚幼,观之,言于王曰:"秦师轻而无礼,必败。轻则寡谋,无礼则脱。入险而脱。又不能谋,能无败乎?"

及滑,郑商人弦高将市于周,遇之。以乘韦先,牛十二犒师,曰:"寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者,不腆敝邑,为从者之淹,居则具一日之积,行则备一夕之卫。"且使遽告于郑。

郑穆公使视客馆,则束载、厉兵、秣马矣。使皇武子辞焉,曰:"吾子淹久于敝邑,唯是脯资饩牵竭矣。为吾子之将行也,郑之有原圃,犹秦之有具囿也。吾子取其麋鹿,以闲敝邑,若何?"杞子奔齐,逢孙、扬孙奔宋。孟明曰:"郑有备矣,不可冀也。攻之不克,围之不继,吾其还也。"灭滑而还。

晋原轸曰:"秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也。奉不可失,敌不可纵。纵敌患生,违天不祥。必伐秦师。"栾枝曰:"未报秦施而伐其师,其为死君乎?"先轸曰:"秦不哀吾丧而伐吾同姓,秦则无礼,何施之为?吾闻之,一日纵敌,数世之患也。谋及子孙,可谓死君乎?"遂发命,遽兴姜戎。子墨衰绖,梁弘御戎,莱驹为右。

夏,四月,辛巳,败秦师于崤,获百里孟明视、西乞术、白乙丙以归,遂墨以葬文公。晋于是始墨。

译文

僖公三十三年春,秦军队经过周国都城的北门。左右两边的战士都脱下战盔,下车致敬,接着有三百辆兵车的战士刚下车又一跃而上。周襄王的孙子满尚且年幼,看到这种情形,向周王说:"秦国的军队轻狂而不讲礼貌,一定会失败。轻狂就少谋略,没礼貌就纪律不严。进入险境而纪律不严,又缺少谋略,能不失败吗?"

秦军队伍到达滑国,郑国商人弦高将要到周都城去做买卖,与秦军相遇。弦高先送上四张熟牛皮,再送十二头牛慰劳秦军,说:"我们国君听说您将行军到敝国去,冒昧地来慰劳您的部下。敝国不富裕,但您的部下要久住,住一天就准备一天的军需给养;要走,就准备好那一夜的保卫工作。"并且派人立即去郑国报信。

郑穆公派人到宾馆察看,只见已经捆好了行装,磨快了兵器,喂饱了马匹准备好做秦军的内应。郑穆公派皇武子去致辞,说:"你们在敝国居住的时间很长了,只是敝国吃的东西快没了。你们也该要走了吧。郑国有狩猎之地,秦国也有狩猎之地,你们回到该国的狩猎之地中去猎取麋鹿,让敝国得到安宁,怎么样?"于是杞子逃到齐国、逢孙、扬孙逃到宋国。孟明说:"郑国有准备了,要灭掉他们不可能有希望了。进攻不能取胜,包围又没有后援的军队,我们还是回去吧!"于是灭掉滑国就回秦国去了

晋国的原轸说:"秦国违背蹇叔的意见,因为贪心而使百姓辛劳,这是上天送给我们的好机会。送上门的好机会不能放弃,敌人不能轻易放过。放走了敌人,就会产生后患,违背了天意,就会不吉利。一定要讨伐秦军!"栾枝说:"没有报答秦国的恩惠而去攻打它的军队,这不是忘记了先君的遗命吗?" ,原轸说:"秦国不为我们的新丧举哀,却讨伐我们的同姓之国,秦国就是无礼,我们还报什么恩呢?我听说过:'一旦放走了敌人,会给后世几代人留下祸患'。为长远利益考虑,怎么能说是忘记了先君的遗命呢!"于是发布命令,迅速征调姜戎。晋襄公把白色的孝服染成黑色,梁弘为他驾御兵车,莱驹担任副将。

这一年夏季四月十三日这一天,晋军在崤山打败了秦军,俘虏了秦军三帅孟明视、西乞术、白乙丙而回。于是就穿着黑衣服给晋文公送葬,晋国从此开始形成穿着黑色孝服的习俗。

点评

秦晋崤之战是春秋时期最著名的一场伏击战,交战的双方曾是“睦邻友好”多年的晋国和秦国。这一战之后,巩固了晋国的霸主地位,终止了秦国染指中原的念头,同时也揭开了后二十年秦晋之间拉锯战的帷幕。通过对这次交战的叙述,文中涉及的人物形象,无论是主要人物,还是次要人物,无不性格鲜明,跃然纸上。

在说说秦国,秦穆公本打算趁晋文公刚刚去世,同时把两年前留下来帮郑国守卫的那些人马改编成“第五纵队”,配合远征军偷袭郑国,从而千里跃进中原,争夺霸主地位。然而在各种因素的制约下,这是不可能实现的,但他却明知不可为而为之,最终导致远征军全军覆没,成为他万丈雄心的陪葬。

03烛之武退秦师

原文

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

译文:

僖公三十年,晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,秦国的军队一定会撤退。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。

在夜晚,有人用绳子将烛之武从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。越过邻国把远方的郑国作为秦国的东部边邑,您知道这是困难的,您为什么要灭掉郑国而给邻邦晋国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。如果您放弃围攻郑国而把它当作东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,郑国可以随时供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。而且您曾经给予晋惠公恩惠,惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。然而惠公早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。晋国,怎么会满足呢?现在它已经在东边使郑国成为它的边境,又想要向西扩大边界。如果不使秦国土地亏损,将从哪里得到他所奢求的土地呢?削弱秦国对晋国有利,希望您考虑这件事!”秦伯非常高兴,就与郑国签订了盟约。派遣杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,于是秦国就撤军了。

晋大夫子犯请求出兵攻击秦军。晋文公说:“不行!假如没有秦伯的力量,我是不会到这个地步的。依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用散乱的局面代替整齐的局面,这是不符合武德的。我们还是回去吧!”晋军也就离开了郑国。

点评:

古往今来,说客或外交家,除了拥有高超的雄辩之才及善于动之以情,晓之以理之外,往往还善于抓住利害关系的关键,在厉害关系上寻找突破口或者弱点,从而获得成功。烛之武仅凭其三寸不烂之舌就能说退秦军,不费一兵一卒为郑国解了围,可谓“不战而屈人之兵”。

烛之武的游说言辞之所以能够奏效,主要原因就在于他洞悉秦晋之间的利益矛盾,并将这利害关系对秦君做了清晰明确的分析。烛之武的目的是为自己的国家解围,而言辞上却处处表现出为秦国的利益着想,这些都体现出作为外交家其辩论技巧之高明所在。

责编/潘有娣 校对/朱丽霞 审核/童文兵