编者:(清)上彊村民

出版社:中华书局

时间:2014.09

索书号: I222/119

典藏地点:二楼外借书库

【古籍简介】

宋词是中国古代文学皇冠上璀璨夺目的一颗巨钻。词是继诗之后新兴的文学体裁,萌芽于隋唐之际,兴于晚唐五代而极盛宋代。宋词在古代文学的阆苑里,她是一块芬芳绚丽的园圃。她以姹紫嫣红、千姿百态的丰神,与唐诗争奇,与元曲斗艳,历来与唐诗并称双绝,都代表一代文学之胜。远从《诗经》、《楚辞》及《汉魏六朝诗歌》里汲取营养,又为后来的明清对剧小说输送了有机成分。直到今天,她仍在陶冶着人们的情操,给我们带来很高的艺术享受。

近代学者王国维在《人间词话》中说:“词之为体,要眇宜修,能言诗之所不能言,而不能尽言诗之所能言。诗之境阔,词之言长。”宋词中贮存着十分丰厚而又能贯通古今的人生意蕴,这种人生意蕴的核心和本源是对于生命的无限珍惜、眷恋、执著之情。

两宋为词史极峰,诸体大备,风姿多彩,流派竞辉,名家蜂起。宋词的发展大致可以分为北宋与南宋两个时期。北宋初中期的词沿袭了唐五代词的特点,在形式上以小令为主,内容多写男女爱情,多用白描。代表词人有柳永、张先、欧阳修、晏殊、晏几道等。北宋后期的词趋向诗化,主要词人有苏轼、秦观、周邦彦、贺铸等。南宋前期的词充满爱国主义情怀,主要词人有李清照、张孝祥、张元干等。南宋后期的词分为两派:一派以辛弃疾及其追随者为代表,多表现爱国精神;一派以姜夔、吴文英等为代表,注重在艺术上的精雕细刻。

宋词的体裁,分为婉约派和豪放派两大类。婉约派,内容侧重儿女风情,结构深细缜密,重视音律谐婉,语言圆润,清新绮丽,具有一种柔婉之美。如“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”使人莫名的惆怅。豪放派的创作视野较为广阔,气象恢弘雄放,喜用诗文的手法、句法和字法写词,语词宏博,用事较多,不拘守音律。如“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”、“莫等闲,白了少年头,空悲切”令人何等的激昂!南渡以后,由于时代巨变,悲壮慷慨的高亢之调,应运发展,蔚然成风。豪放词派不但屹然别立一宗,震烁宋代词坛。

【编者简介】

上强村民(1857--1931),本名朱孝臧,清代词人,字古微,后改名祖谋,号沤尹,又号强村,归安人。光绪九年进士,改庶吉士。历任国史馆协修,会典馆总纂总校,侍讲学士,擢礼部侍郎。光绪三十年出任广东学政。后因故辞官,归隐于苏州。工诗词,通格律,著有《强村语业》等书。于1924年编定的《宋词三百首》,是最流行的宋词选本,共收宋代词人八十八家,词三百首。其选录标准,以混成为主旨,并求之体格、神致。注释和评析由刘乃昌先生完成。

【精选好词】

01浣溪沙

【北宋】晏殊

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。

夕阳西下几时回?

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

小园香径独徘徊。

【赏析】

这是晏殊词中最为脍炙人口的篇章。全词抒发了悼惜残春之情,表达了时光易逝,难以追挽的伤感。

全词语言圆转流利,清丽自然,意蕴深沉,耐人寻味。词中对宇宙人生的深思,给人以哲理性的启迪和美的艺术享受。

“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”为天然奇偶句,此句工巧而浑成、流利而含蓄,声韵和谐,寓意深婉。花的凋落,春的消逝,时光的流逝,都是不可抗拒的自然规律,虽然惋惜流连也无济于事,所以说“无可奈何”,这一句承上“夕阳西下”;然而这暮春天气中,所感受到的并不只是无可奈何的凋衰消逝,而是还有令人欣慰的重现,那翩翩归来的燕子不就像是去年曾在此处安巢的旧时相识吗?

此词之所以脍炙人口,广为传诵,其根本的原因在于情中有思。词中似乎于无意间描写司空见惯的现象,却有哲理的意味,启迪人们从更高层次思索宇宙人生问题。词中涉及到时间永恒而人生有限这样深广的意念,却表现得十分含蓄。

02蝶恋花

【北宋】晏殊

槛菊愁烟兰泣露。

罗幕轻寒,燕子双飞去。

明月不谙离恨苦。

斜光到晓穿朱户。

昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路。

欲寄彩笺兼尺素。

山长水阔知何处。

【赏析】

近代著名学者王国维先生在其文学评论专著《人间词话》中曾有过这样一段话:古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界;“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路”,此第一境也;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,此第二境也;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。此等语皆非大词人不能道。可见王国维对晏殊的评价之高。

【词人简介】

晏殊(991年-1055年),字同叔,抚州临川人。北宋著名文学家、政治家。十四岁以神童入试,赐进士出身,命为秘书省正字,官至右谏议大夫、集贤殿学士、同平章事兼枢密使、礼部刑部尚书、观文殿大学士知永兴军、兵部尚书,1055年病逝于京中,封临淄公,谥号元献,世称晏元献。

晏殊以词著于文坛,尤擅小令,风格含蓄婉丽,与其子晏几道,被称为“大晏”和“小晏”,又与欧阳修并称“晏欧”。著有《珠玉词》。

晏殊在文学上有多方面的成就和贡献。他能诗、善词,文章典丽,书法皆工,而以词最为突出,有“宰相词人”之称。他的词,吸收了南唐“花间派”和冯延巳的典雅流丽词风,开创北宋婉约词风,被称为“北宋倚声家之初祖”。他的词语言清丽,声调和谐,如其闲雅之情调、旷达之怀抱,及其写富贵而不鄙俗、写艳情而不纤佻,写景重其精神,赋于自然以生命,能将理性之思致,融入抒情之叙写中,在伤春怨别之情绪内,表现出一种理性之反省及操持,在柔情锐感之中,透露出一种圆融旷达之理性的观照,形成了自己的特色。其“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”《浣溪沙》、“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路”《蝶恋花》等佳句广为流传。他既是导宋词先路的一代词宗、江西词派的领袖,还是中国诗史上的一位多产诗人。

03踏莎行

【北宋】欧阳修

候馆梅残,溪桥柳细,

草薰风暖摇征辔。

离愁渐远渐无穷,

迢迢不断如春水。

寸寸柔肠,盈盈粉泪,

楼高莫近危阑倚。

平芜尽处是春山,

行人更在春山外。

【赏析】

此词主要抒写早春南方行旅的离愁。上阕写行人客旅的思念。以时空的转换,写人在旅途,漂泊无际,且无止期,从而展示了游子剪不断的离愁。下阕写居者对高楼的企盼和悬想,写远望之人的内心活动。春山本无内外之别,词人将其界定,写出居者念远的迷茫心境,颇令人玩味。全词笔调细腻委婉,寓情于景,含蓄深沉,是为人所称道的名篇。

以乐写愁,托物兴怀。这种手法运用得很巧妙。词的上片展现了一位孤独行人骑马离开候馆的镜头。在这画面里,残梅、细柳和薰草等春天里的典型景物点缀着候馆、溪桥和征途,表现了南方初春融和的气氛。这首词以春景写行旅,以乐景写离愁,从而得到烦恼倍增的效果。

寓虚,富于联想,也是这首词的一个艺术特点。梅、柳、草,实景虚用,虚实结合,不仅表现了春天的美好景色,而且寄寓了行人的离情别绪。作者从各个角度表现离愁,的确非常耐人寻味,有无穷的韵外之致。

化虚为实,巧于设喻,同样是此篇重要的艺术手段。“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”,便是这种写法。“愁”是一种无形无影的感情。“虚”的离愁,化为“实”的春水;无可感的情绪,化为可感的形象,因而大大加强了艺术效果。

逐层深化,委曲尽情,更是这首词显著的艺术特色。整个下片,采用了不同类型的“更进一层”的艺术手法,那深沉的离愁,便被宛转细腻地表现出来了,感人动情。

整首词只有五十八个字,但由于巧妙地运用了以乐写愁、实中寓虚、化虚为实、更进一层等艺术手法,便把离愁表现得淋漓尽致,产生了巨大的艺术魅力,所以成了人们乐于传诵的名篇。

【词人简介】

欧阳修(1007年-1072年),字永叔,号醉翁、六一居士,汉族,吉州永丰人,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。因吉州原属庐陵郡,曾以“庐陵欧阳修”自居。官至翰林学士、枢密副使、参知政事,谥号文忠,世称欧阳文忠公。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩被世人称为“唐宋散文八大家”。

欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖。领导了北宋诗文革新运动,继承并发展了韩愈的古文理论。他的散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。欧阳修在变革文风的同时,也对诗风词风进行了革新。

04临江仙

【北宋】晏几道

梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。

去年春恨却来时。

落花人独立,微雨燕双飞。

记得小蘋初见,两重心字罗衣。

琵琶弦上说相思。

当时明月在,曾照彩云归。

【赏析】

这是一首怀念故人的名作。晏几道在《小山词·自跋》里说:“沈廉叔,陈君宠家有莲、鸿,蘋、云四歌女”,晏每填一词就交给她们演唱,晏与陈、沈“持酒听之,为一笑乐”晏几道写的词就是通过两家“歌儿酒使,俱流传人间”,可见,晏与这些歌儿结下了不解之缘。而这首词是作者追忆他倾心爱慕、至老不忘的歌女小蘋的。

这首《临江仙》含蓄真挚,字字关情。词的上阕“去年春恨却来时”可说是词中的一枚时针,它表达了词人处于痛苦和迷惘之中,其原因是由于他和小蘋有过一段甜蜜幸福的爱情。下阕写词人的回忆。词人想到是“两重心字”的“罗衣”和“曾照彩云归”的地方,还有那倾诉相思之情的琵琶声。字字情中有景,整篇结构严谨,情景交融,不失为我国古典诗词中的珍品。

【词人简介】

晏几道(1030-1106)字叔原,号小山,著名词人,抚州临川文港沙河人。晏殊第七子。历任颍昌府许田镇监、乾宁军通判、开封府判官等。性孤傲,晚年家境中落。词风哀感缠绵、清壮顿挫。一般讲到北宋词人时,称晏殊为大晏,称晏几道为小晏。《雪浪斋日记》云:“晏叔原工小词,不愧六朝宫掖体。”如《鹧鸪天》中的“舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风”等词句,备受人们的赞赏。

05水调歌头

【北宋】 苏轼

丙辰中秋,

欢饮达旦,大醉,

作此篇,兼怀子由。

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,

低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

【赏析】

此词是苏轼的中秋望月怀人之作,表达了对胞弟苏辙的无限怀念。苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同,自求外放,辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官,以求兄弟多多聚会。到密州后,这一愿望仍无法实现。中秋时节,皓月当空,银辉遍地,与胞弟苏辙分别七年未得团聚了。面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。

这首词以月起兴,以怀念胞弟之情为基础,围绕中秋明月展开想象和思考,运用形象的描绘手法,勾勒出一种皓月当空、亲人千里、孤高旷远的境界氛围,反衬自己遣世独立的意绪,同时把神话传说融合一处,将人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中,反映了作者复杂而又矛盾的思想感情,又表现出作者热爱生活与积极向上的乐观精神。

词作上片反映执著人生,下片表现善处人生。落笔潇洒,舒卷自如,情与景融,境与思偕,思想深刻而境界高逸,充满哲理,是苏轼词的典范之作。

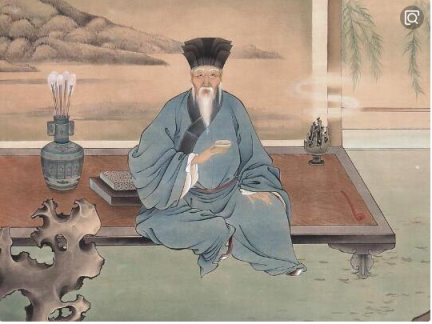

【词人简介】

苏轼(1037年~1101年)字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人,世称苏东坡、苏仙。苏轼与弟苏澈及父亲苏洵并称文坛“三苏”。苏轼是宋代文学最高成就的代表,并在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一;工于画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》等传世。

公元1057年与弟苏辙同登进士,授福昌县主簿、大理评事、签书凤翔府节度判官,召直史馆。公元1079年知湖州时,以讪谤系御史台狱,次年贬黄州团练使,筑室于东坡,自号东坡居士。公元1086年还朝,为中书舍人,翰林学士,知制诰。公元1094年又被劾奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州。公元1100年,始被召北归,次年卒于常州。

06永遇乐

【南宋】辛弃疾

千古江山,

英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,

风流总被雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,

人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,

气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,

赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,

烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,

一片神鸦社鼓。

凭谁问,廉颇老矣,

尚能饭否?

【赏析】

辛弃疾调任镇江知府以后,登临北固亭,感叹报国无门的失望,凭高望远,抚今追昔,于是写下了这篇传唱千古之作。这首词用典精当,有怀古、忧世、抒志的多重主题。江山千古,欲觅当年英雄而不得,起调不凡。开篇借景抒情,由眼前所见而联想到两位著名历史人物:孙权和刘裕,对他们的英雄业绩表示向往。接下来讽刺当朝用事者韩侂胄,又像刘义隆一样草率,欲挥师北伐,令人忧虑。老之将至而朝廷不会再用自己,不禁仰天叹息。其中“佛狸祠下,一片神鸦社鼓”写北方已非宋朝国土的感慨,最为沉痛。

词的上片怀念孙权、刘裕。孙权割据东南,击退曹军;刘裕金戈铁马,战功赫赫,收复失地。不仅表达了 对历史人物的赞扬,也表达了对主战派的期望和对南宋朝廷苟安求和者的讽刺和谴责。下片引用南朝刘义隆草率北伐,招致大败的历史事实,忠告韩侂胄要吸取历史教训,不要鲁莽从事,接着用四十三年来抗金形势的变化,表示词人收复中原的决心不变,结尾三句,借廉颇自比,表示出词人报效国家的强烈愿望和对宋室不能进用人才的慨叹。

全词豪壮悲凉,义重情深,放射着爱国主义的思想光辉。词中用典贴切自然,紧扣题旨,增强了作品的说服力和意境美。

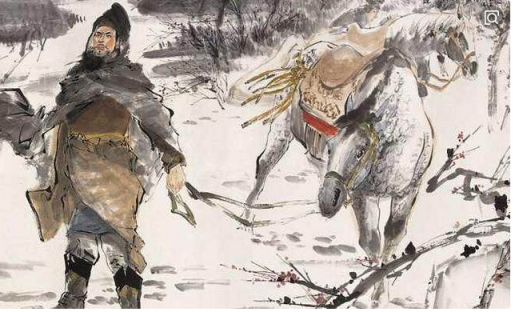

【词人简介】

辛弃疾(1140-1207),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县人。南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。辛弃疾生于金国,少年抗金归宋,曾任江西安抚使、福建安抚使等职。著有《美芹十论》、《九议》,条陈战守之策。由于与当政的主和派政见不合,后被弹劾落职,退隐山居。开禧北伐前后,相继被起用为绍兴知府、镇江知府、枢密都承旨等职。开禧三年,辛弃疾病逝,年六十八。后赠少师,谥号“忠敏”。

辛弃疾一生以恢复中原为志,以功业自许,却命运多舛、备受排挤、壮志难酬。但他恢复中原的爱国信念始终没有动摇,而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。其词题材广阔又善化用典故入词,抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

07声声慢

【南宋】李清照

寻寻觅觅,冷冷清清,

凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时候,最难将息。

三杯两盏淡酒,

怎敌他、晚来风急?

雁过也,正伤心,

却是旧时相识。

满地黄花堆积。

憔悴损,如今有谁堪摘?

守着窗儿,独自怎生得黑?

梧桐更兼细雨,

到黄昏、点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得!

【赏析】

此词是李清照后期的作品,具体写作时间待考。有人认为作于南渡以后,正值金兵入侵,北宋灭亡,丈夫去世,一连串的打击使她尝尽了国破家亡、颠沛流离的苦痛,亡国之恨,丧夫之哀,孀居之苦,凝集心头,无法排遣,于是写下了这首《声声慢》。

这首词起句便不寻常,一连用七组叠词。不但在填词方面,即使在诗赋曲也绝无仅有。这七组叠词还极富音乐美。宋词是用来演唱的,因此音调和谐是一个很重要的内容。李清照对音律有极深造诣,所以这七组叠词朗读起来,便有一种大珠小珠落玉盘的感觉。只觉齿舌音来回反复吟唱,徘徊低迷,婉转凄楚,有如听到一个伤心之极的人在低声倾诉,然而她还未开口就觉得已能使听众感觉到她的忧伤,而等她说完了,那种伤感的情绪还是没有散去。一种莫名其妙的愁绪在心头和空气中弥漫开来,久久不散,余味无穷。

上片从一个人寻觅无着,写到酒难浇愁;风送雁声,反而增加了思乡的惆怅。于是下片由秋日高空转入自家庭院。园中开满了菊花,秋意正浓。这里“满地黄花堆积”是指菊花盛开,而非残英满地。“憔悴损”是指自己因忧伤而憔悴瘦损,也不是指菊花枯萎凋谢。正由于自己无心看花,虽值菊堆满地,却不想去摘它赏它,这才是“如今有谁堪摘”的确解。然而人不摘花,花当自萎;及花已损,则欲摘已不堪摘了。这里既写出了自己无心摘花的郁闷,又透露了惜花将谢的情怀,笔意比唐人杜秋娘所唱的“有花堪折直须折,莫待无花空折枝”要深远多了。

这首词大气包举,别无枝蔓,相关情事逐一说来,却始终紧扣悲秋之意,深得六朝抒情小赋之神髓,而以接近口语的朴素清新的语言谱入新声,运用凄清的音乐性语言进行抒情,又却体现了倚声家的不假雕饰的本色,诚属个性独具的抒情名作。

【词人简介】

李清照(1084—1155),号易安居士,汉族,齐州章丘人。宋代女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。 她擅长书、画,通晓金石,而尤通诗词。她的词作独步一时,流传千古,被誉为“词家一大宗”。

李清照出生于书香门第,早期生活优裕,其父李格非藏书甚富,她小时候就在良好的家庭环境中打下文学基础。出嫁后与夫赵明诚共同致力于书画金石的搜集整理。金兵入据中原时,流寓南方,境遇孤苦。 她的词分前期和后期。前期多写其悠闲生活,多描写爱情生活、自然景物,韵调优美。后期多慨叹身世,怀乡忆旧,情调悲伤。形式上善用白描手法,自辟途径,语言清丽。论词强调协律,崇尚典雅,提出词“别是一家”之说,反对以作诗文之法作词。传有《漱玉词》辑本。

李清照作为中国古代文学史上少有的女作家,其作品中所体现的爱国思想,具有积极的社会意义。

责编/潘有娣 校对/朱丽霞 审核/童文兵