烽火中的读书声

抗日战争是二十世纪最重大的历史事件之一,国人对九一八事变、七七事变、南京大屠杀、平型关大捷、百团大战、台儿庄会战等等,大都耳熟能详,抗日题材影视作品更是层出不穷,百播不厌,越演越神。

但是,在宏大叙事下,历史的真实细节却越来越模糊,我们不了解战争中的中国老百姓是怎样逃难,他们是怎样挤上拥挤的火车、汽车和轮船,在疾病与混乱中逃出一条活路,他们在战火纷飞的年代过着怎样的日常生活。

终于,有一个同时代的奇女子,以其一生的回忆纪实,为我们填补了历史的空虚与不足。

这就是齐邦媛,这就是《巨流河》。

巨流河,即现在的辽河,是中国七大江河之一,是辽宁百姓的“母亲河”。齐邦媛,1924年生于辽宁铁岭,1947年武汉大学毕业后应聘到台湾大学工作,1969年在台湾中兴大学创办外文系,1977年任台湾大学外文系教授直至退休。一生致力于将西方文学翻译、引介到台湾,将台湾代表性文学作品英译推介至西方世界,被称为“台湾文学的国际推手”。

2009年,齐邦媛以逾八十高龄历时四年写作完成《巨流河》,她以邃密通透、深情至性、字字珠玑的笔力,记述纵贯百年、横跨两岸的大时代故事。这是“一部反映中国近代苦难的家族记忆史,一部过渡新旧时代冲突的女性奋斗史,一部台湾文学走入西方世界的大事纪,一部用生命书写壮阔幽微的天籁诗篇。”

齐邦媛及其著作《巨流河》2010年,《巨流河》入选新浪中国好书榜,位列“十大好书”榜首,颁奖词评价:“哀伤的文字如静静的河流,在我们的心里缓缓淌过,这本书写了颠沛流离的祖国和几代人的家国之痛。几十年过去了,我们的心灵仍然刻满弹痕”。

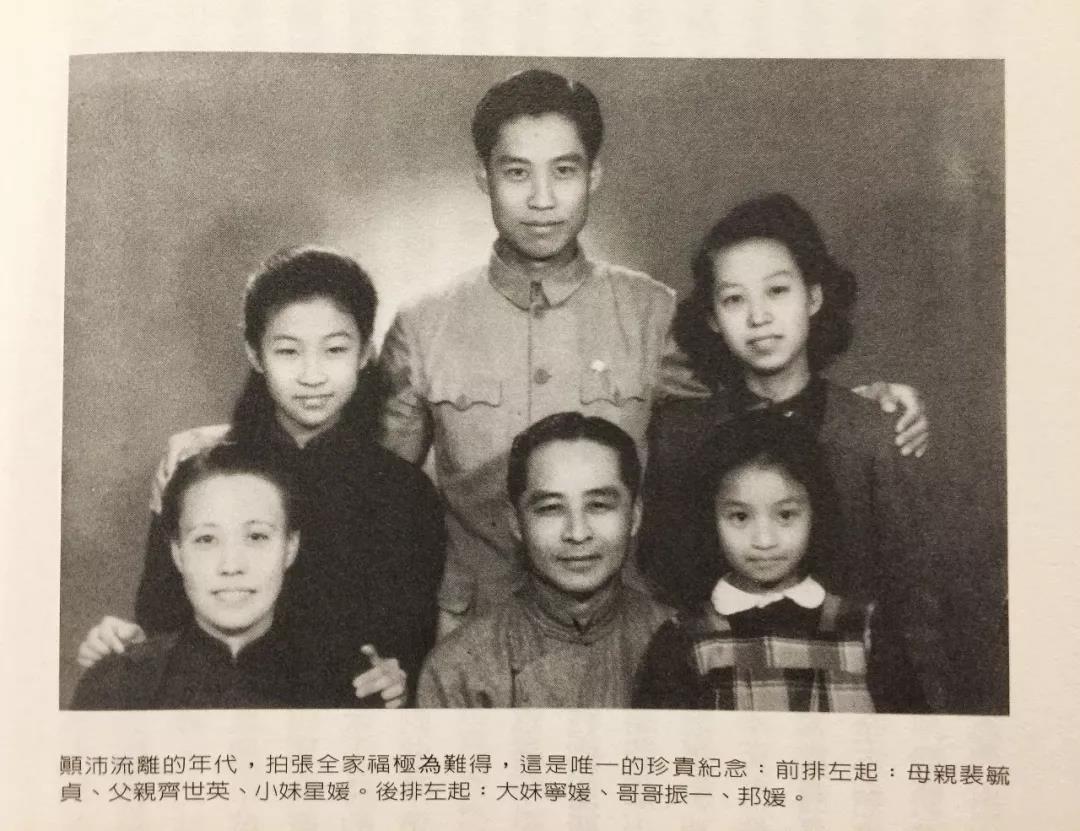

作者的父亲齐世英民国初年留学日本、德国,归国后初为东北军少壮派,后跟随奉系中的维新派郭松龄起兵反奉,却于巨流河一役功败垂成,流亡关内。九一八事变后,大批东北青年流亡关内,齐世英多方奔走,1934年在北平成立国立中山中学,专门招收东北流亡子弟,首批学生即达两千人。1936年秋,华北局势已是山雨欲来风满楼,中山中学迁往南京。

1937年7月7日,卢沟桥事变点燃了全面抗战的烽火。一寸山河一寸血,淞沪会战,太原保卫战,南京保卫战,中国军队进行了惨烈的抵抗。然而,无法遏止日军的节节进逼,上海沦陷,南京沦陷,杭州沦陷,武汉、长沙等城市不断遭到轰炸。齐家好不容易过了几年平静宁和的岁月,在大屠杀前几日逃出南京。齐世英率领中山中学数千学生和一家老小,历尽千难万险,一路颠簸流亡至重庆。

在重庆,齐世英主持出版《时与潮》杂志,密切关注着世界战局的变化。十四年的抗战岁月里,国民教育始终弦歌不辍,从南开中学到武汉大学,齐邦媛在战火中接受了那个时代最好的教育。

抗战胜利不久,还未从胜利的欣喜中平复过来的中国人,不得不面对着非左即右的抉择。国民党政府败退台湾,一弯浅浅的台湾海峡隔开了一个民族,也隔开了一个时代。跟随郭松龄起兵反奉失败之后,齐家一直在流亡中,再也没有回到巨流河边的故乡铁岭,没有可归的田园,只有歌声中的故乡。

齐邦媛回顾她波折重重的大半生,从东北流亡到关内、到西南,又从大陆流亡到台湾。她个人的成长和家国的丧乱交织在一起,而她六十多年的台湾经验则见证了一代“大陆人”如何从漂流到落地生根的历程。

书中大半篇幅讲述在台湾的故事,但我印象最深的还是作者在大陆流亡和求学的经历。

国立中山中学的学生泰半无家可归,学校是他们唯一的托命所在。抗战爆发后,这群半大的孩子由老师率领,从南京到芜湖,到武汉,经湖南、广西、贵州,再到四川,有车坐车,没车步行,历时一整年,行程一千余公里,颠沛流离半个中国,一路炮火不断,战争和死亡的威胁如影随形。在芜湖换船,“黑暗的江上,落水的人呼救、沉没的声音,已上了船的呼儿唤女的喊声,在那个警险、恐惧的夜晚,混杂着白天火车顶上被刷下的人的哀叫,在我成长至年老的一生中常常回到我的心头。”齐家人也面临着生死挑战,到汉口时候,妹妹静媛夭折,母亲危在旦夕,从未流泪的父亲以手帕掩面:“我们真是国破家亡了!”

但战争的烽火始终掩盖不了神州大地朗朗的读书声,“自离开南京到四川自流井静宁寺,整整一年。颠沛流离有说不尽的苦难,但是不论什么时候,户内户外,能容下数十人之处,就是老师上课的地方。学校永远带着足够的各科教科书、仪器和基本设备随行。”“我今天回想那些老师随时上课的样子,深深感到他们所代表的中国知识分子的希望和信心。他们真正地相信,‘楚虽三户,亡秦必楚’;除了课程,他们还传授献身与爱,尤其是自尊与自信。”他们一路流亡,还一路收留一些江西、湖南、广西、贵州学生和四川本地的学生。中山中学到四川之后,毕业生会考与升大学比例都在全国前十名。

作者对南开中学的回忆尤其充满温情与敬意。九一八事变后,南开校长张伯苓先生深知局势危急,早在1936年即到四川觅地建立分校,由沙坪坝乡绅捐地,各界捐款盖校舍,第一年即招收了160名学生。卢沟桥开战后,南开是第一所被日本人炸毁的学校,也是第一所在后方以长期抗战为信念重建的学校。此时的南开中学,除了原有的学业水准,还吸收了许多由平津来到重庆的优秀教师,真正是名师荟萃。“从小到处转学的我,从此进入稳定的成长期,在南开优良的读书风气中,得师长之春风化雨,打下了一生读书为人的基础。”

“国不亡,有我!”张校长教育救国理想深深地感染着每一个南开人,“我们几乎每天都可以看到高大壮硕的他挺胸阔步地在校园行走。不论前线战报如何令人沮丧,日机轰炸多么猛烈,在张校长的带领下,我们都坚信中国不会亡。”

“张校长的身影永远留在学生心里。在沙坪坝那八年,他住在校内宿舍,每天早上拄杖出来散步巡视,看到路旁读书的学生就过来拍一拍肩、摸一摸头,问衣服够不够,吃得饱不饱。”

“烽火烧得炽热,炸弹声伴着我们的读书声。不跑警报的时候,埋首用功;跑警报时,课本仍然带着,准备明天的考试。”

“在那么艰难的环境,我们每天吃得不好,穿得不好,晚上被臭虫咬,白天要跑警报,连有月亮的夜晚也不放过。正因如此,剩下的一点时间就变得无比珍贵。”

“在战火燃烧的岁月,师长们联手守护这一方学习的净土,坚毅、勤勉,把我们从稚气孩童拉拔成懂事少年,在恶劣的环境里端正地成长,就像张伯苓校长说过:‘你不戴校徽出去,也要让人看出你是南开的’。”

影响作者最深的是教国文的孟志荪老师,在她的眼里,孟老师的语言“不是溪水,是江河,内容滔滔深广,又处处随所授文章诗词而激流奔放”。“我浸润于孟老师的诗词课整整两年,如醉如痴地背诵、欣赏所有作品,至今仍清晰地留在心中。加上日后在武汉大学朱光潜老师英诗课上也背诵了百首以上的英诗,中英两种诗选中相异又相似的深意与境界,四年之间在我心中激荡,回响。在生命的清晨融合出我这样一个人,如覃子豪《金色面具》诗句‘如此悲伤,如此愉悦,如此独特’。”

书中,感人至深的还有一个凄美高贵的爱情故事。

张大飞也是东北流亡青年,他的父亲被日本人浇油漆活活烧死,他家破人亡,一路逃亡至南京,作为烈士遗孤的他受到了齐邦媛父母的热情招待与温暖呵护。他外表沉郁寡言,内心却敏感细腻。从南京逃亡到武汉后,张大飞毅然报名参军,考进空军官校,并被选送到美国受训,回国后加入陈纳德将军的“飞虎队”,与美国志愿军并肩作战。

1938年到1944年,两人通信七年,“我们那样诚挚、纯洁地分享成长经验,如同两条永不能交会的平行线。”1943年4月的一天,张大飞利用部队调防在重庆换机的短暂时间,与齐邦媛匆匆见了一面,那份雨中相拥的短暂温暖与心悸转瞬即逝。“今生,我未再见他一面。”就在抗战胜利的前夕,张大飞以身殉国。

他们之间未曾言爱,却是刻骨铭心,未曾朝夕相守,却是心心相印。“张大飞的一生,在我心中,如同一朵昙花,在最黑暗的夜里绽放,迅速阖上,落地。那般灿烂洁净,那般无以言说的高贵。”

罗 冬 良

2021年2月

馆藏信息

作者:齐邦媛

索书号:I247.57/3884

典藏:二楼外借书库

责编:潘有娣 校对:朱丽霞 审核:胡浪